Bis ihr das in Deutschland verstanden habt, seid ihr faktisch Pleite und eure Industrie dahin gewandert, wo ich hinziehen werde*

*sei es Japan, Korea, USA, Brasilien etc.

Lass mal, ich identifiziere mich ohnehin nur mit dem was ich selber geleistet habe und nicht weil mich irgendwer als irgendwas identifiziert. Insofern ist mir Nationalität ziemlich egal, und IHR oder WIR erzeugen nicht wirklich ein Zugehörigkeitsgefühl.

In Japan habe ich schon ein paar Monate als Kind gelebt…

Meine schon lange globalisierte maritime Industrie zieht schon seit Jahrzehnten um die Welt und ich ziehe eben mit. Und bei dem was ich im Projektgeschäft tue, bin ich entweder bei Aufbau, Umbau oder Abbau dabei. Selten normaler Betrieb.

Der Spiegel liegt falsch. Es sind eben Berechnungen zugrunde, die die tatsächliche (!) Anforderungen darstellen. Nicht politische. Wie oben bereits dargelegt. Wenn es politische wären, hättet ihr bei den Grünen gar keine (was aber eben nicht der Fall ist, sondern selbst sie* woll(t)en Gaskraftwerke in hoher Zahl, weit mehr als die 41 Stück) und bei der CDU nunmehr Kernkraft bzw. noch mehr Kraftwerke, als "nur 71" Stück.

Da beides nicht der Fall ist, liegt daran, dass ihr die 71+ als Zahl schlicht benötigen werdet; da alle Ausbauziele der Energiewende verfehlt werden und selbst NUR unter Optimalbedingungen 41 oder weniger Kraftwerke ausreichen würden; das sieht sogar die Bundesnetzagentur und Müller in ihrem in Rede stehenden Bericht so, die beide unverdächtig sind, fossile Brennstoffe fördern zu wollen.

Mutmaßlich hast den Artikel bei Welt und den Bericht der Bundesnetzagentur nicht gelesen.

Und ich vermute, dass Du mutmaßlich den Artikel beim Spiegel nicht gelesen hast.

Welt und Spiegel sind ohnehin Sekundärquellen wenn die Bundesnetzagentur etwas veröffentlicht.

Daher nehme ich mal für den Einstieg die Pressemitteilung der Bundesnetzagentur von gestern:

www.bundesnetzagentur.de

Da kommt der Begriff Gaskraftwerk überhaupt nicht vor!

„

Die Bundesregierung hat heute den Bericht der Bundesnetzagentur zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich von Elektrizität beschlossen. Das Monitoring analysiert die Entwicklung im Stromsystem bis zum Jahr 2035.

„Die Stromversorgung ist auch in Zukunft sicher, wenn zusätzliche steuerbare Kapazitäten errichtet werden. Unser Monitoring unterstreicht die Bedeutung der von der Bundesregierung geplanten Kraftwerksstrategie. Die weiteren notwendigen Kapazitäten sollten über einen Kapazitätsmechanismus bereitgestellt werden. Außerdem ist es wichtig, dass immer mehr Stromverbraucher flexibel auf Strompreise reagieren,“ sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

Der Bericht untersucht zwei Szenarien:

- ein Zielszenario geht davon aus, dass die gesetzlichen und politischen Ziele erreicht werden

- ein Szenario "Verzögerte Energiewende“ untersucht, wie sich z.B. ein verzögerter Ausbau der Erneuerbaren und geringere Nachfrageflexibilitäten auf die Versorgungssicherheit auswirken

Die Stromversorgung in Deutschland ist gewährleistet, wenn bis 2035 zusätzliche steuerbare Kapazitäten von bis zu 22,4 GW (Zielszenario) bzw. bis zu 35,5 GW (Szenario "Verzögerte Energiewende") errichtet werden. Dies sind Bruttowerte, die den Zubau ohne Stilllegungen beziffern.

Der Vergleich der beiden Szenarien zeigt, dass insbesondere eine ausbleibende bzw. verzögerte Flexibilisierung des Stromverbrauchs den Bedarf an zusätzlichen steuerbaren Kapazitäten wie Kraftwerken weiter erhöhen kann. Auch könnten Verzögerungen beim Zubau von Erzeugungsanlagen, insbesondere auch der erneuerbaren Erzeugung dazu führen, dass der Strommarkt die Nachfrage nicht vollständig decken kann. Für solche Situationen müssten zusätzliche Reserven außerhalb des Strommarktes für die Versorgungssicherheit eingesetzt werden. Da die Investitionen in steuerbare Kapazitäten bis heute nicht ausreichen, ist es wichtig, den Ausbau zu unterstützen. Die Bundesnetzagentur befürwortet den von der Bundesregierung geplanten gesetzlichen Rahmen für zusätzliche Kraftwerke, die bis 2030 errichtet werden sollen.

Der notwendige Zubau entspricht in der Tendenz den Ergebnissen des Versorgungssicherheitsmonitorings 2022. Hier lag er bei 17 bis 21 GW bis zum Jahr 2030.

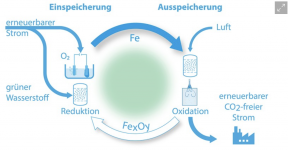

Die Erschließung von Flexibilitätspotentialen bei neuen Verbrauchern wie z.B. Wärmepumpen, Speichern, Elektroautos oder Elektrolyseuren bzw. Power-to-Gas-Anlagen sowie die industrielle Lastflexibilität leisten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Es müssen die notwendigen infrastrukturellen und marktlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das Flexibilisierungspotential dieser Verbraucher zu heben. Die Installation geeigneter Messsysteme ist erforderlich, um diese Flexibilitäten von Haushaltswärmepumpen und Elektrofahrzeugen zu erschließen.

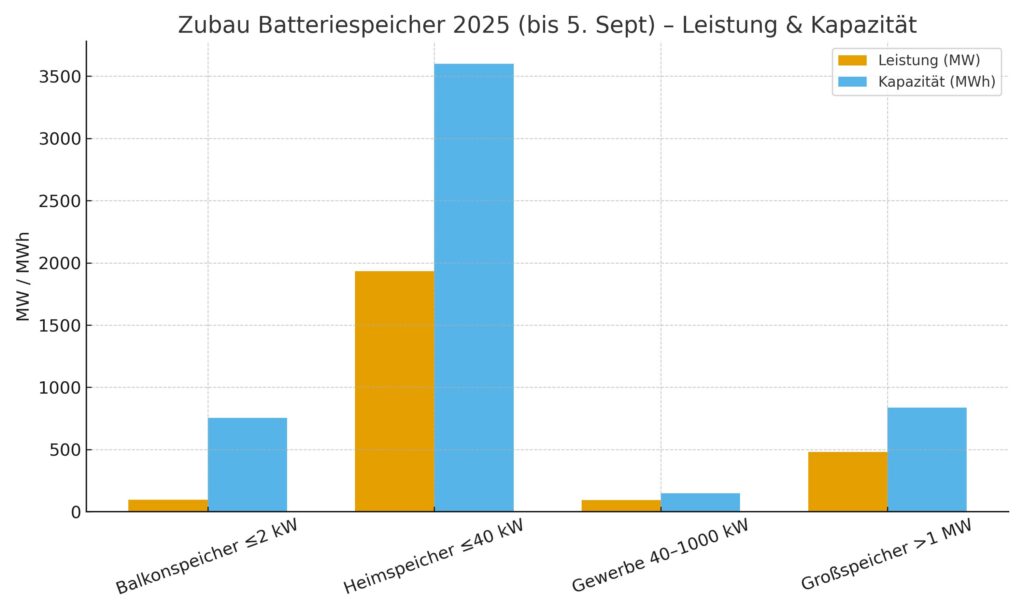

Speicher werden eine immer wichtigere Funktion einnehmen. Schon heute können sich besonders Batteriespeicher im Strommarkt refinanzieren, wie die aktuelle Ausbaudynamik beweist. In bestimmten Marktsituationen können Speicher den Bedarf an zusätzlichen Kraftwerkskapazitäten reduzieren.

Die untersuchten Szenarien zeigen, dass der schnelle Ausbau von Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen nicht nur für die Klimaziele wichtig ist; Verzögerungen beeinflussen auch die Versorgungssicherheit. Je mehr Strom aus Erneuerbaren erzeugt wird, desto wichtiger aber auch und rentabler werden Speicher und Nachfrageflexibilitäten.

Das Monitoring bestätigt, dass die zu transportierenden Energiemengen in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Um diesen Veränderungen gerecht zu werden, bedarf es eines weiteren raschen Netzausbaus. Die Ergebnisse zeigen auch, dass Redispatchmaßnahmen in den kommenden Jahren notwendig bleiben.“

Die Kernaussage ist: Verzögerte Energiewende erfordert

zusätzliche steuerbare Kapazitäten.

Nachfrageflexibilisierung macht Sinn um ein besseren Match zwischen momentanem Angebot und momentaner Nachfrage zu steuern.

Derzeit passiert so eine Steuerung vor allem bei größeren Erzeugern.

www.bundeswirtschaftsministerium.de

Unter Punkt 2 auf Seite 56:

Bis 2030 werden erstmal vor allem 8 GW Gas-KWK-Kraftwerke durch 8 GW Gaskraftwerke ersetzt - das sind nicht zusätzliche Kapazitäten sondern nach meinem Verständnis eine Art Ersatzinvestition. 0,2 GW Gas-Kraftwerkleistung werden sogar stillgelegt. Und erst zwischen 2030 und 2035 sollen im Süden/Westen

12,3 GW zusätzlich Gas-Kraftwerke entstehen.

Soweit die Bundesnetzagentur.

Was Frau Reiche lt. Medien daraus macht: mit einer verzögerten Energiestrategie mehr steuerbare Kapazitäten benötigen und dafür ausschließlich Gaskraftwerke bauen.

Das entspricht eben nicht der Aussage der Bundesnetzagentur sondern ist eine politisch motivierte Verdrehung der Faktenlage.

www.spiegel.de