Ruhig Brauner, auch Habeck hat nur 12,5 GW Gaskraftwerke von der EU nur unter der Bedingung genehmigt bekommen, weil sie auch wasserstofffähig sein sollen.

Nein, Habeck hat keine Erlaubnis bekommen, weil er subventionieren wollte. Auch er hat den massiven Mehrbedarf erkannt. Ein Glück habt ihr KKW abgeschaltet, gerade noch rechtzeitig.

Und Frau Reiche hat nun eine geringere Strombedarfsprognose und braucht tatsächlich 24-36 GW steuerbare Energiequellen und eben nicht 71 Gaskraftwerke, was da offenbar interessierte Kreise kolportieren.

.

Falsch. Sogar Müller von Netzagentur hat Panik, dass selbst die nicht reichen können.

Das kann natürlich ein Teil Gaskraftwerke sein, es können Biogasanlagen, Laufwasserkraftwerke, Batteriespeicher sein.

Falsch. Biogas ist mit dem Kapazitäten am Ende, zudem entweicht in hohen Prozentzahlen extrem schädliches Methan. Wasserkraft ist in Deutschland erschöpfend ausgebaut und kein Thema mehr, Batteriespeicher sind von den Engeriemengen zu klein und vom Preis zu teuer; es sei denn, du willst 2 Billionen für Batterien rauspulvern, die alle 10 Jahre ersetzt werden müssen.

Aber der entscheidende Teil muss aus einem steuerbaren Verbrauch kommen, und dafür braucht es sowas wie Smartmeter, wo man hier 10 Jahre hinterher ist.

Quatsch. Das wird in einer Volkswirtschaft mit Sxchwerindustrie NIE funktionieren; und alle, die Ahnung von der Materie haben, wissen das auch. Das ist nur ein Feigenblatt für: wir schalten auch den Strom ab, wenn es zu knapp wird, damit andere Dinge funktionieren.

Flexibilisierung ist ein Umgehungswort für: es wird zu Stromknappheit kommen und wir schalten Gebietsweise / Individuell ab. Trotz hoher Preise, ihr wollte ja die Energiewende mit EE.

Die überall in Europa und nur nicht in Deutschland funktionieren.

Wo denn bitte? Das sie funktionieren ist kein Beweis, da bislang immer genug Energie da war / ist. Außer letztens in Spanien. Und da es das Netzt für hunderttausende Bürger und Unternehmen so zerrissen, dass sie immer noch am Aufräumen und neu einrichten sind.

Wo man sich mit F&E-Projekten und Eigenentwicklungen verzettelt hat. Das würde nämlich steuerbare Ladesäulen/Wallboxen, Kühlanlagen, PKW-Akkus (V2G) ermöglichen.

Man hat sich mit der ganzen Energiewende bei euch verzettelt, ja. Deutschland war in Sachen Versorgungssicherheit und Stablität DAS Land in der Welt, dass jahrzehntelang Vorzeigestatus HATTE.

Stattdessen wurden Ferraris-Zähler auf breiter gegen reine elekrronische Zähler getauscht und nicht gegen Smartmeter. Die Funktion ist “irgendwann mal“ vorgesehen, aber so ein elektronischer Zähler funktioniert aktuell nichtmal für die Zählermeldung.

Zitate aus dem obigen Link:

"Grünen-Politiker haben bisher bestritten, dass man für die Energiewende so viele neue Gaskraftwerke braucht, wie sie Wirtschaftsministerin Katherina Reiche plant. Zu Unrecht, wie sich jetzt zeigt: Laut Bundesnetzagentur braucht Deutschland sogar noch viel mehr Gaskraftwerke.

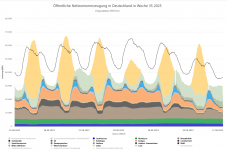

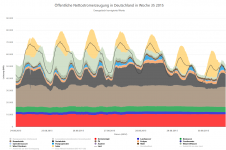

Zum Ausgleich der stark schwankenden Wind- und Solarstrom-Produktion braucht Deutschland bis zum Jahr 2035 einen komplett neuen Kraftwerkspark. Das ergibt sich aus dem neuen Bericht zur Versorgungssicherheit der Bundesnetzagentur (BNetzA), den das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedete.

Die Bundesnetzagentur beziffert darin den Bedarf an steuerbaren Kraftwerken, die einspringen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, auf 35,5 Gigawatt. Rein rechnerisch lässt sich die Versorgungssicherheit in Deutschland also nur garantieren, wenn Deutschland innerhalb der nächsten zehn Jahre 71 Gaskraftwerke der großen 500-Megawattklasse errichten lässt. Gaskraftwerke dieser Größe kosten im Schnitt rund 600 bis 800 Millionen Euro pro Stück.

Die Bundesnetzagentur hatte in ihrem letzten, vor zwei Jahren veröffentlichten Bericht noch einen Neubau-Bedarf bis zum Jahr 2030 von rund 21 Gigawatt angenommen. Weil sich dafür keine Investoren fanden, hatte sich bereits in der Ampelkoalition der frühere Bundeswirtschaftsminister

Robert Habeck (Grüne) daran gemacht, in Brüssel die Genehmigung für Bauzuschüsse zu beantragen – ohne Erfolg.

„Herbst des Klimawiderstandes“

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, von der der EU-Kommission in Kürze die Erlaubnis zu bekommen, wenigstens einen Teil der benötigten Back-up-Kapazitäten subventionieren zu dürfen. Der neue Bericht der BNetzA lässt einen raschen Abschluss der Verhandlungen noch dringlicher erscheinen.

Obwohl Reiche in dieser Frage lediglich die Anstrengungen ihres grünen Vorgängers Habeck weiterführt, wurde sie aus Kreisen von Klimaschutz-Gruppen und Grünen-Politikern scharf kritisiert. „Eine Politik, die auf gigantische Mengen an fossilen Gaskraftwerken setzt, ohne den Weg in Richtung Wasserstoff zu gehen, verbrennt unsere Zukunft und schadet der Wirtschaft in Deutschland“, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katherina Dröge Anfang dieser Woche. Gegen „die Geisterfahrt von Frau Reiche“ kündigten die Grünen „einen Herbst des Klimawiderstandes“ an.

Auch die „Deutsche Umwelthilfe“ (DUH) machte medial gegen den Bau von Back-up-Kraftwerken mobil – und offenbar mit Erfolg: Der Umweltverein veröffentlichte diese Woche das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, demzufolge eine Mehrheit von 59 Prozent der Deutschen „fossile Projekte wie den Bau neuer Gaskraftwerke entschieden ablehnen“, wie es in einer DUH-Mitteilung heißt: Unter den Wählern der Union lehnten sogar 71 Prozent der Wähler neue Gaskraftwerke ab.

Insbesondere Klimavereine, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Grüne glauben, dass sich die Flatterhaftigkeit der Wind- und Solarstromproduktion auch ohne steuerbare Gaskraftwerke ausgleichen lässt: Sie verweisen auf den boomenden Einsatz von Batteriespeichern. Auch müsse lediglich die Stromnachfrage „

flexibilisiert“ werden – das heißt dem jeweiligen Angebot von Wind- und Solarstrom angepasst.

Allerdings sind Batteriespeicher in privaten Haushalten in der Regel am Morgen nach zwei Stunden gefüllt und tragen zur Deckung des Strombedarfs während der oft zweiwöchigen winterlichen sogenannten Dunkelflauten ohne Wind und Sonne nichts bei.

Die vom ehemaligen Grünen-Politiker Klaus Müller als Präsident geleitete Bundesnetzagentur erteilte diesen Ansätzen jetzt auch eine Absage: Der Einsatz von „Flexibilitäten“ in erheblicher Größenordnung sei zwar auch nötig. Die ständigen Verbrauchsanpassungen ersetzten aber nicht den zusätzlichen Bedarf an steuerbaren Kraftwerkskapazitäten.

Insgesamt müssten private und gewerbliche Verbraucher mithilfe ihrer Wallboxen, E-Autobatterien, Solarspeichern und Elektrolyse-Anlagen sowie industriellen Produktionsanpassungen für eine Flexibilisierung von 25 Gigawatt sorgen, was der Kapazität von 25 Atomkraftwerken entspricht: In dieser Größenordnung soll der Energieverbrauch sozusagen „atmen“ und je nach Verfügbarkeit von Wind und Sonne hoch- oder heruntergefahren werden.

Die Bundesnetzagentur berücksichtigt in ihrem aktuellen Bericht zwei Szenarien: Falls alle Planvorgaben der Energiewende-Politik pünktlich erfüllt werden, braucht Deutschland bis 2035 neue Gaskraftwerke im Umfang von 22 Gigawatt, also rund 44 Stromerzeuger der 500-Megawatt-Klasse.

Allerdings lassen aktuelle Entwicklungen darauf schließen, dass wichtige Energiewende-Ziele verfehlt werden. Auf Kurs ist bislang nur der Ausbau der Solarenergie. Doch auch hier könnten sich wegen regulatorischer Eingriffe, die aus Gründen der Netzstabilität notwendig wurden, ebenfalls noch Bremseffekte zeigen.

Der Ausbau der Windenergie an Land und auf See hängt den Ausbauzielen deutlich hinterher.

Dasselbe gilt für die Optionen zur „Flexibilisierung“ der Stromnachfrage: So ist unwahrscheinlich, dass sich die Zahl der Elektroautos wie geplant von aktuell rund 1,2 Millionen bis 2030 auf 15 Millionen steigern lässt. Die Autobatterien, die den Planungen zufolge auch als Zwischenpuffer für Wind- und Solarstrom dienen sollten, stehen also bei Weitem nicht im gewünschten Umfang zur Verfügung.

Auch der Bau von Elektrolyseuren zur Produktion von Wasserstoff, die der Flexibilisierung der Stromnachfrage dienen konnten, kommt nicht in Gang.

Die deutlich absehbaren Zielverfehlungen dieser Art hat die Bundesnetzagentur in einem zweiten Szenario eingepreist. Ergebnis: Deutschland braucht bis 2035 sogar 35,5 Gigawatt steuerbare Kraftwerkskapazität, also 71 neue Kraftwerke.

„Auch könnte es durch diese Verzögerungen im Jahr 2030 zu seltenen Situationen kommen, in denen der Strommarkt die Nachfrage nicht vollständig decken kann“, heißt es in dem Bericht: „In solchen Fällen müssten beispielsweise zusätzliche Reserven außerhalb des Strommarktes für die Versorgungssicherheit eingesetzt werden.“

Auch Kohlekraftwerke könnten länger laufen

Die Bundesnetzagentur schreibt in ihrem Bericht zur Versorgungssicherheit lediglich von „steuerbarer Kraftwerksleistung“ und nennt Gaskraftwerke dabei nur als ein technologisches Beispiel. Theoretisch könnten auch Kohlekraftwerke diese steuerbare Leistung bereitstellen. Genehmigt die EU-Kommission weiterhin keine Subventionen für Gaskraftwerke, wird Deutschland gar keine andere Wahl haben, als seine bestehenden Kohlekraftwerke nicht nur in Reserve zu halten, sondern diese auch umfangreich zu nutzen.

Die Hoffnung der Klimaschutz-Szene, statt Gaskraftwerke könnten auch Batterien oder Ähnliches für die nötige Versorgungssicherheit sorgen, wird durch den BNetzA-Bericht nicht bestärkt. Trotz der dort beteuerten Technologieoffenheit findet sich das Wort „Gaskraftwerke“ auf 50 Seiten im 480 Seiten starken Bericht. Das Bundeswirtschaftsministerium rekurriert in seiner Stellungnahme ausschließlich auf Gaskraftwerke.

Ministerin Reiche will bis Ende des Jahres oder spätestens Anfang kommenden Jahres die ersten Fördermittel für neue Anlagen ausschreiben. Zuletzt hieß es, die Gespräche mit der Wettbewerbsbehörde der EU-Kommission seien schon weit gediehen. Ursprünglich war geplant, den Betreibern der neuen Gaskraftwerke nach einigen Betriebsjahren den Einsatz von Wasserstoff vorzuschreiben.

Weil allerdings die Wasserstoffproduktion weltweit kaum zunimmt und unklar ist, ob die Mengen für den Betrieb der Kraftwerke beschafft werden können, wird das Kriterium in den Ausschreibungen wahrscheinlich fallen gelassen. Ohne Aussicht auf eine verlässliche, wirtschaftliche Versorgung mit dem klimaneutralen Brennstoff würden sich sonst weiterhin keine Investoren für neue Gaskraftwerke finden lassen."

www.handelsblatt.com