Kurz auch noch einmal zur Einordnung. Druckluftspeicherwerke haben aktuell

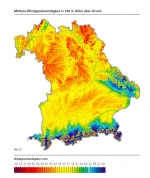

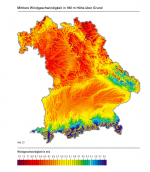

Baukosten von ca. 80-100 Euro je kWh. Diese werden vermehrt in alten Tagebauten installiert, kann aber natürlich auch Übertage installiert werden. Platzbedarf ist auch überschaubar und es wird auch Wärme, durch Druck gewonnen. Aktuell gibt es noch Verluste von 25% (wobei hier die Wärme Erzeugung nicht gegengerechnet wird, diese könnte einen Teil des Energieverlusts ausgleichen). Die Lebensdauer sind 60 Jahre. Das Prinzip ist vergleichbar mit Pumpwasserspeicher, nur eben regional ohne natürliches Gefälle oder ähnliches realisierbar. Die Standortlage bei WKA ist wichtig und auch der jährliche Ertrag hieraus. Allerdings ist dies eben nicht nur der Standort sonder eben auch die Weiterentwicklung des WKA ( am Beispiel von Vestas oder Enercon). Natürlich stimmt es auch, das Bayern hier eine Standortnachteil hat. Aber bitte nimm dann auch den aktuellen Windatlas und die aktuelle Version der WKA Anlagen. Und die WKA benötigen nicht die Windgeschwindigkeit 10 meters above ground.

Anhang anzeigen 186515

Anhang anzeigen 186514

Bedeutet die aktuelle Version an WKA, gleicht den Standortnachteil von Bayern wieder zum großen Teil aus.

Dann kommen wir eben doch dazu, dass das Verhältnis 4:1 eher der Vergangenheit angehört, der aktuelle Stand der Technik der zuletzt Installierten und in Betrieb genommen Parks, geht eher von einem Verhältnis nahe 2:1 aus. So wie z.b. in die in NRW (kein Topstandort) zu letzt installierten Enercon E-126 EP5, welche eine Leistung von 3 MW haben und bei unter 7 m/s über die letzten 3 Jahre im Schnitt 14,5 GWh produziert haben. (Die E-141 haben sogar eine noch bessere Ausbeute) Das Spitzenprodukt von Vestas V110-2.0 MW ist hier beim Ertrag nicht viel schlechter.

Ein Speicher von 110MW würde hier ca.

11 Mio. Euro Kosten (in Zukunft günstiger), das ergibt dann auf das Jahr runter gerechnet "nur" 183k/MW/a. Was immer noch viel ist. Die Speichertechnologie wird zudem auch für die Unabhängigkeit der Stromversorgung benötigt und um weg von den Fossilen zu kommen. Ob es in der Größe wie für die 100% EE benötigt wird, ist eher fraglich.

Der von dir angesprochene Umbau des Netzes ist unumgänglich. Schon alleine um alle Teile Deutschlands an das Stromnetz zu bringen, Energie zu sparen (Smart Grid), die Wärme auf Strom umzustellen, die Industrie zu decarbonisieren und so weiter. In diesem Zuge muss man das Netz so flexibel machen, wie es die EE auch brauchen und wie es eben ungünstige für starre Kraftwerke ist.

Schade das du die Quelle BMWi diskreditierst. Aber okay.

Die aktuelle Tendenz der Preisentwicklung der letzten Jahre, zeigt die wirtschaftliche Richtung an.

Aktuell befindet sich ja auch in den USA noch das ein oder andere AKW im Bau. So auch das Kernkraftwerk Vogtle. Dies toppt natürlich noch einmal Flamanville, Hinkley oder VAE. Aktuelle Kosten von 30 Mrd bis Fertigstellung wohl 37 Mrd., man gönnt sich hier 1MW für 403k/MW/a. Das andere Projekt in Jenkinsville South Carolina wurde nach 9 Mrd. Ausgaben eingestellt, geplant waren 4,3 Mrd.

Zusammenfassend kann man sagen, das der Neubau eines AKW im Vergleich zur nötigen Leistung an EE viel teurer ist und wird. (siehe weiter oben)

Die Produktion in unseren alten noch sicheren AKW´s kostet gut 45 Euro je MW (dein Beispiel AKW Gösgen), die von dir verlinkte WKA Analyse zeigt 25 Euro je MW (im Schnitt auf die 20 Jahre, weil anfangs günstiger und später etwas teurer) In beiden Betrachtungsweisen muss (kann) man sich leider eingestehen, das aus Kostensicht die EE einen Vorteil haben. Außer natürlich man wirft die Zahlen Alt vs. Neu recht wild durcheinander, aber man sollte sich halt auch den aktuell auf dem Markt erzielten Leistungen/Kosten nicht verschließen. Leider kann man aktuell kein AKW mehr zu den Kosten von 1979 bauen, leider kennen wir die Kosten der Endlagerung nicht und zum Glück produzieren aktuelle WKA effizienter Energie als noch im Jahr 2000.

Hier auch mal ein paar weitere Gründe gegen die Kernenergie.

Renewables, too, can supply baseload power – and something far more valuable: supply power flexibly according to demand.

reneweconomy.com.au

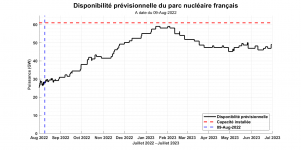

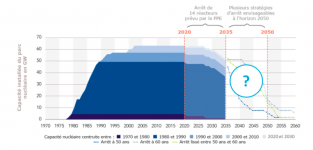

Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist recht hoch, da eben hohe Leistungen konzentriert sind, damit brauch das Netz hohe Backupleistung/Werke. Ist schlecht fürs Risikomanagement. Aktuell sieht man das in Frankreich und der Schweiz.

AKW werden nur auf Volllastbetrieb getrimmt und sind damit für ein flexibles Netz (das Netz der Zukunft) nicht mehr relevant.

AKW sind keine Spitzenlastkraftwerke.

"Die Annahme, dass Grundlastkraftwerke notwendig sind, um eine zuverlässige Versorgung mit Netzstrom zu gewährleisten, wurde sowohl durch praktische Erfahrungen in Stromnetzen mit hohen Beiträgen aus erneuerbaren Energien als auch durch stündliche Computersimulationen widerlegt." -> siehe Praxiserprobung aus dem Bundesstaat Südaustralien

Der Bericht von 2012, Renewable Electricity Futures Study. Vol 1. Der technische Bericht TP-6A20-A52409-1, zeigt auch, das durch EE zu jeder Stunde Angebot und Nachfrage bedient werden kann.

Weitere Argumente werden in dem verlinkten Artikel gebracht. Man räumt ein wenig mit der Grundlasttheorie auf, welche in den USA, Australien, UK und Deutschland durch unterschiedliche Studien zum selben Ergebnis kommen.

Wir werden beide nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Man kann jetzt schauen, was die Zukunft bringt und für welchen Ausbau die Welt sich entscheidet. Für mich sind die Tendenz der Entwöhnung von Kernenergie weltweit erkennbar und vor allem was noch wichtiger ist nachvollziehbar, der Ausbauwille der EE weltweit ist für mich auch klar erkennbar. Es wird auf dem Weg 80-100% EE Rückschläge geben, mit denen muss man umgehen. Das Argument Blackout nimmt die Atomkraftoption ja auch nicht. (Siehe oben oder eben das aktuelle Frankreich)